誰でも作れる小さなヒューマノイドPLEN2 [creative memo]

h.oメンバー、早石さんのPlen2プロジェクトがクラウドファンディングに登場。

kickstarter(english)

https://www.kickstarter.com/projects/2107823129/plen2-the-worlds-first-printable-open-source-human

kibidango(日本語)

http://kibi-dango.jp/info.php?type=items&id=I0000021

High Line NYC [creative memo]

High Line(使われなくなった線路を空中緑道として再活用したプロジェクト)をのんびり散歩。東京もオリンピックに向けて、こんなプロジェクトを少しずつ実現できたなら。

The High Line

http://www.thehighline.org/

The High Line

http://www.thehighline.org/

Marseille, European Capital of Culture, 2013 [creative memo]

作品の打ち合わせで、2013年欧州文化首都のマルセイユへ。

アート/文化で、いかに個々の都市のかたちを「再考」してゆくのか。

リンツで2009年に体感したこのEUプログラムが今年はマルセイユで行われています。

(写真は、市庁舎とその近くに仮設されたPavilion M。)

この街の歴史建造物をMonsterに変換してしまおうという計画を企て中。

どんな怪物がこの街に現れるのか。楽しみです。

アート/文化で、いかに個々の都市のかたちを「再考」してゆくのか。

リンツで2009年に体感したこのEUプログラムが今年はマルセイユで行われています。

(写真は、市庁舎とその近くに仮設されたPavilion M。)

Présentation du Pavillon "M" from DECLIK on Vimeo.

この街の歴史建造物をMonsterに変換してしまおうという計画を企て中。

どんな怪物がこの街に現れるのか。楽しみです。

Monster (2010) from h.o (hdoto) on Vimeo.

2013-02-10 17:53

TEI12 [creative memo]

TEI (International conference on tangible embedded and embodied interaction)に参加します。学会の中でも、アーティストやデザイナーが多数参加する重要な国際会議に成長しつつあります。

http://tei-conf.org/12/Main/Home

今回は

Shadowgram: A Case Study for Social Fabrication through Interactive Fabrication in Public SpacesとSWITCH: An Edutainment Kit for Experience Design in Everyday Lifeでトーク。

2012-02-19 13:11

ベネチアビエンナーレ2011 [creative memo]

メイン会場のGardini、Arsenalle、Academiaエリアや分散した展示など色々チェック。

ここ数回来ているけれどあまり新しい発見がなかった印象。今回感じたことはメディアアートが一時的な作品が多いのに対して、現代アートは保存/収集が意識されていて「マテリアルリサーチ」がコンセプトと合わさってとても深まっているということ。

メディアアートのアドバンテージは、社会の現在進行形の問題に対してスピード感があるところ。テクノロジの敷居が下がっている今、現代アートとメディアアートということ関係なく、速度感と完成度の高いアート•プロジェクトがもっと出てくることを予感。

とはいえ自分はモノ感のない空気感の高い作品が好きなようだ。今回気になった作品たち。

Urs Fischer - Untitled

キャンドルでできた彫刻が会期中どんどん溶けて行く。

最初の方

今

James Turrell - Ganzfeld Apani

タレル先生の作品。

Christian Marclay - The Clock

過去の映画の時計のシーンを集めて、リアルタイムの24時間時計を作ってしまうビデオインスタレーション。

ここ数回来ているけれどあまり新しい発見がなかった印象。今回感じたことはメディアアートが一時的な作品が多いのに対して、現代アートは保存/収集が意識されていて「マテリアルリサーチ」がコンセプトと合わさってとても深まっているということ。

メディアアートのアドバンテージは、社会の現在進行形の問題に対してスピード感があるところ。テクノロジの敷居が下がっている今、現代アートとメディアアートということ関係なく、速度感と完成度の高いアート•プロジェクトがもっと出てくることを予感。

とはいえ自分はモノ感のない空気感の高い作品が好きなようだ。今回気になった作品たち。

Urs Fischer - Untitled

キャンドルでできた彫刻が会期中どんどん溶けて行く。

最初の方

今

James Turrell - Ganzfeld Apani

タレル先生の作品。

Christian Marclay - The Clock

過去の映画の時計のシーンを集めて、リアルタイムの24時間時計を作ってしまうビデオインスタレーション。

2011-10-31 21:43

Ljubljanaとメディアアート [creative memo]

今年のPrix Ars Electronica Hybrid ArtのGodeln Nica作品「May the Horse Live in Me」や、ステラークの作品をいち早くプロジェクト化するなど、活発なギャラリー「Kapelica Gallery」を訪問。街のアイデンティティとしてどうメディアアートを根付かせてゆくかメンバーたちと議論。そう考えると、リンツは本当にうまくいってる事例だ。

2011-09-15 04:57

HÖHENRAUSCH.2 [creative memo]

HÖHENRAUSCH.2

Bridges in the Sky

12.05.2011 - 16.10.2011

http://www.ok-centrum.at/?q=en/content/presse/ok-h-henrausch2

FuturelabのみんなとOKセンターで行われている通称「空展」へ。

現代美術センターのOKセンターの会場から、リンツの街の上を歩けるかのように、教会の上やショッピングモールの屋上へと構造物を作って、それらが繋げられている。

上質の現代アートをこんな気軽に楽しめるような展覧会も珍しい。

STEFAN BANZ

Dive 2 (Sanftmut und Jähzorn), 1996–2011 [Dive 2 (Placidity and Temper)]

FUJIKO NAKAYA

Cloud Parking in Linz, 2011

JEPPE HEIN

Hexagonal Water Pavilion, 2007

PIPILOTTI RIST

Nichts , 1999/2011

最後の出口はなんと教会。

360度配置されたスピーカーから荘厳な合唱が聞こえてきて、来た人たちを包み込みます。

この展覧会は、Ars Electronica Festival期間中も開催。

Prix Ars Electronica受賞者展Cyber Art Exhibitionと同じ会場なので、是非。

Bridges in the Sky

12.05.2011 - 16.10.2011

http://www.ok-centrum.at/?q=en/content/presse/ok-h-henrausch2

FuturelabのみんなとOKセンターで行われている通称「空展」へ。

現代美術センターのOKセンターの会場から、リンツの街の上を歩けるかのように、教会の上やショッピングモールの屋上へと構造物を作って、それらが繋げられている。

上質の現代アートをこんな気軽に楽しめるような展覧会も珍しい。

STEFAN BANZ

Dive 2 (Sanftmut und Jähzorn), 1996–2011 [Dive 2 (Placidity and Temper)]

FUJIKO NAKAYA

Cloud Parking in Linz, 2011

JEPPE HEIN

Hexagonal Water Pavilion, 2007

PIPILOTTI RIST

Nichts , 1999/2011

最後の出口はなんと教会。

360度配置されたスピーカーから荘厳な合唱が聞こえてきて、来た人たちを包み込みます。

この展覧会は、Ars Electronica Festival期間中も開催。

Prix Ars Electronica受賞者展Cyber Art Exhibitionと同じ会場なので、是非。

2011-07-15 23:26

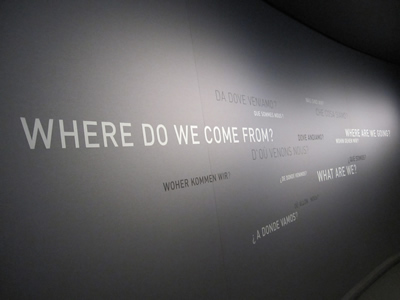

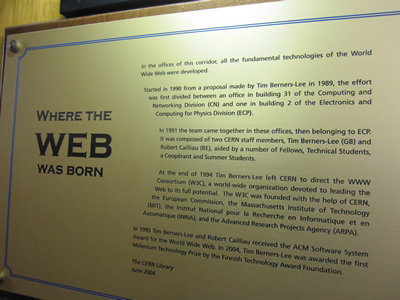

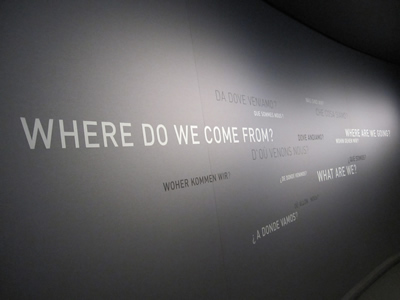

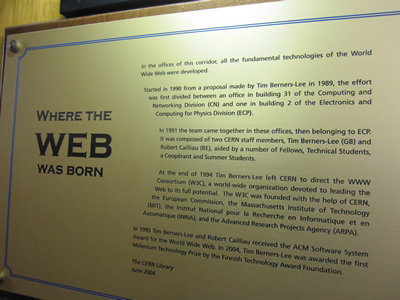

CERN [creative memo]

CERNでの打ち合わせのためにジュネーブへ。

頭からスチームが出そうなぐらいインスピレーションが膨らむ。

http://cdsweb.cern.ch/record/1332495

CERNでは、Originへの純粋な探求が進む。

世界中のサイエンティストがアイデアや技術を結集して驚くほどに自由に。

頭からスチームが出そうなぐらいインスピレーションが膨らむ。

http://cdsweb.cern.ch/record/1332495

CERNでは、Originへの純粋な探求が進む。

世界中のサイエンティストがアイデアや技術を結集して驚くほどに自由に。

2011-05-28 18:55

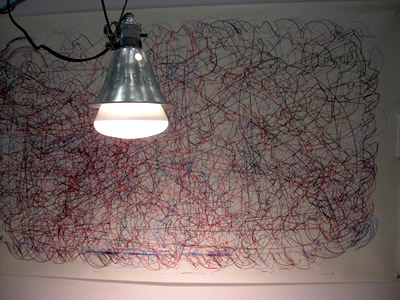

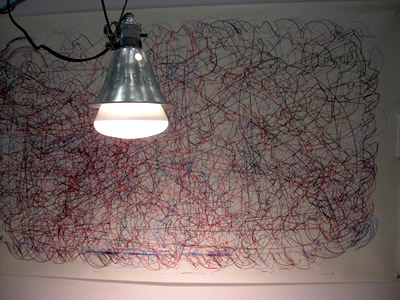

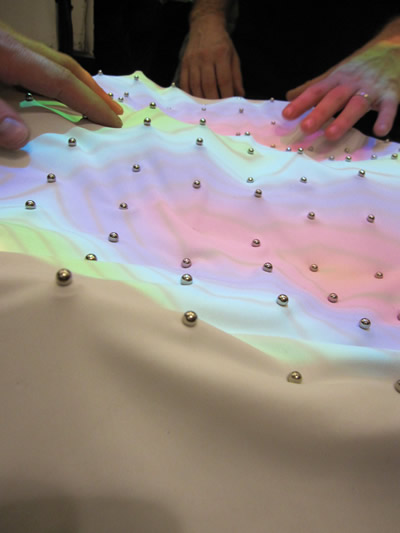

TEI10 (The Conference on Tangible Embedded, and Embodied Interaction) [creative memo]

クールで、クリエイティブ・アカデミックな会議はなかなかない。

このTEIは、アート、デザイン、テクノロジ、そして社会をまたぎながら、クリエイティブに活動する人にとって、今一番面白いコミュニティの一つかもしれない。

構成は、一般的な学会と同様、発表とワークショップ、そしてデモで構成されている。

しかし、来ている層が、他の学会に比べ、圧倒的にデザインやアートを意識した人たちが多い。

TEIのベースにあるTangible Bitsは、発表から既に10年以上経過する。

メディアラボが、社会と寄り添いながらイノベーションを模索するように、ここでのTEI10での傾向も新しいインタフェースのデザインから、社会とのコンテキストをどのようにデザインするかが現在進行形にあった。

Media labという箱が良かったのも大きかったけれど、やっとベースになりそうな会議を発見した感じ。

このTEIは、アート、デザイン、テクノロジ、そして社会をまたぎながら、クリエイティブに活動する人にとって、今一番面白いコミュニティの一つかもしれない。

構成は、一般的な学会と同様、発表とワークショップ、そしてデモで構成されている。

しかし、来ている層が、他の学会に比べ、圧倒的にデザインやアートを意識した人たちが多い。

TEIのベースにあるTangible Bitsは、発表から既に10年以上経過する。

メディアラボが、社会と寄り添いながらイノベーションを模索するように、ここでのTEI10での傾向も新しいインタフェースのデザインから、社会とのコンテキストをどのようにデザインするかが現在進行形にあった。

Media labという箱が良かったのも大きかったけれど、やっとベースになりそうな会議を発見した感じ。

2010-01-25 19:15

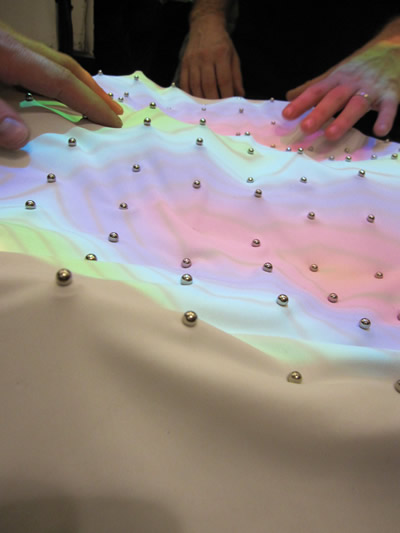

新MIT Media Lab [creative memo]

TEI10にあわせてボストンにいます。

2009年末に完成した新しいMedia LabがTEI10にあわせて完全公開。

Arsの文脈もあり、Tangible Media Groupの石井先生、Danielに色々お世話にな

る。

(Music BottlesはTUIのマイルストーン的な作品)

思ったよりコンパクトで、少数精鋭という感じ。SFCは、人数が多すぎて、

グループ間の溝がどんどん広がっていたのに比べると、誰もが知り合いで活発に

議論できる環境がここには展開されている。

研究内容は、メディアのコンバージェンスが引き起こす様々な事例を更に深く、

様々な社会とのつながりの中に探求しているという感じで、その活動に深みを感

じると共に、10年前のようなイノベーションのアクティブな探求とは異なる方向

へと向かい始めている気がします。

2009年末に完成した新しいMedia LabがTEI10にあわせて完全公開。

Arsの文脈もあり、Tangible Media Groupの石井先生、Danielに色々お世話にな

る。

(Music BottlesはTUIのマイルストーン的な作品)

思ったよりコンパクトで、少数精鋭という感じ。SFCは、人数が多すぎて、

グループ間の溝がどんどん広がっていたのに比べると、誰もが知り合いで活発に

議論できる環境がここには展開されている。

研究内容は、メディアのコンバージェンスが引き起こす様々な事例を更に深く、

様々な社会とのつながりの中に探求しているという感じで、その活動に深みを感

じると共に、10年前のようなイノベーションのアクティブな探求とは異なる方向

へと向かい始めている気がします。

2010-01-24 19:05